社会のデジタル化によるBPRの必要性

「DX( デジタルトランスフォーメーション)」「2025年の崖」などの言葉に代表されるように、今や企業のデジタル化は喫緊の課題といえます。

かつては大手企業中心の取り組みという印象でしたが、昨今のコロナ禍でオンライン営業やリモートワークが普及したことで、中小企業でもデジタル化は待ったなしの課題です。

しかしいざデジタル化を行おうとしても、社内の各業務の可視化などが進んでいないことが影響し、部分的なペーパーレス化程度に留まる企業も少なくはありません。

今回は、デジタル化を進める前提となるBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の必要性と、日本企業の業務プロセスの課題と解決の方向性について解説します。

1.デジタル化が進む社会基盤

日常生活から行政レベルでも話題になっているDX。

インターネットバンキングや電子契約など、今や生活のあらゆる場面で、かつては考えられないほどデジタルの社会基盤が整いつつあります。

日本では2018年に経済産業省がDXに関するレポートを発表して以降、国内企業でもここ3年ほどでDX推進の取り組みが加速しています。

事実、2021年度では大手企業の6割以上、中小企業でも5割弱がDXへの取り組みを行っています。

しかしニュースなどでは、「DXの遅れ」「DXの課題」など、ややネガティブな話題が多いのも実情です。

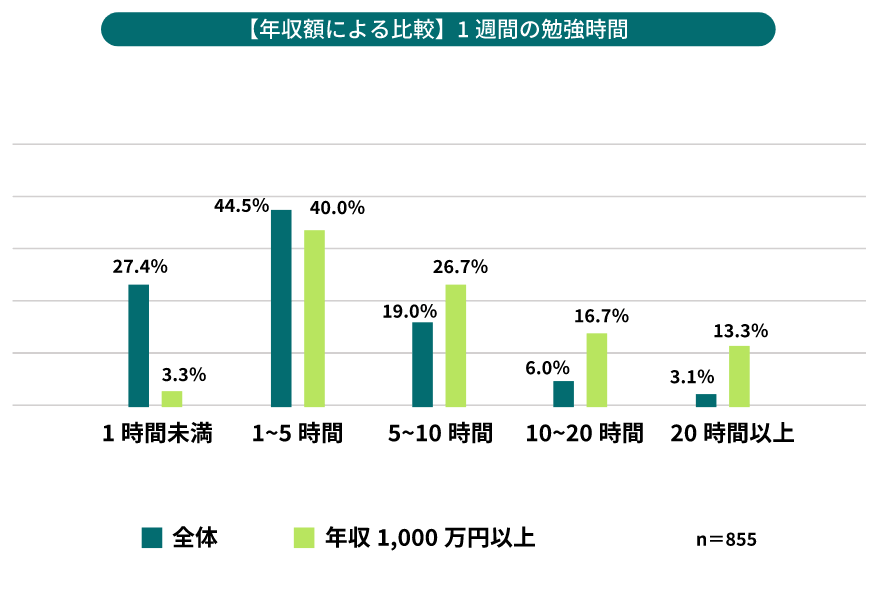

実際、DXに取り組んでいる企業のうち、成果を感じている企業は60%ですが、40%もの企業はある程度の成果しか出ていないという調査結果もあります。

出典:『日本企業の経営課題 2021』調査結果速報【第3弾】|一般社団法人日本能率協会

この調査からは、DXの成果や狙いをきちんと設定しないままに、拙速にDXに取り組んでいる企業が多い可能性も予想されます。その結果、企業競争力に貢献しない部分的な成果で、DXの取り組みが留まっているのかもしれません。

デジタル化によって何を実現したいかを設定し、その成果実現のために必要なプロセスを歩まないと、変化を伴う変革は途中で頓挫することも予想されるからです。

2.デジタル化の視界をどこに置くか

うまくいかない要因の一つが、デジタル化の視界が自社内に留まっていることが挙げられます。

もちろん社内の業務プロセスの一部にデジタル化を取り入れるのは、最も着手しやすい第一歩でしょう。しかしデジタル化を企業の競争力につなげたいと捉えている場合は、社内事情だけでなく、顧客事情は欠かせない視点となります。

例えば「インボイス制度」などに代表されるように、とかくDXのターゲットになりやすい経理部門のデジタル化について、視界の違いを説明しましょう。

給与計算ミスの削減や煩雑化した業務のスリム化など、自社の生産性の観点だけで取り組むと、当然その成果が出たらデジタル化は終了となります。

しかし当初から「新しい顧客開拓をしたい」という視野で取り組むと、事前リサーチは自社だけではなく、顧客が用いているシステムなどに及ぶはずです。

前者の成果は社内生産性の向上に留まりますが、後者の成果は顧客の裾野拡大による業績向上になる可能性があります。

このように、ややもすると“流行り言葉”的にDX化に取り組む企業が多い中で、デジタル化での狙いを顧客視点に立脚することで、より大きな戦果を狙える可能性が高まるのです。

3.BPR推進の大きな壁

ここまで、デジタル化を進める際の視界について説明してきました。

ただし、どの視界でデジタル化を進めるにしても、従来通りの業務プロセスを一度見直すことが成功の秘訣となります。

特に抜本的にデジタル化を推進するには、今まで勘や経験だけで行っていた業務を、全て明らかにする必要が生じます。

すなわち、多くの企業がBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)を行い、理想的・本来的な業務プロセスをゼロベースで構築することが重要になるのです。

BPRとは、業務内容や組織構造、情報管理など業務フローに関わるあらゆるものを見直し再定義、再デザインすることです。しかし多くの日本企業で障壁になるのは、現状業務の可視化が進んでいない点でしょう。

BPRをするには、現在の業務を分解し、フラットにあるべき姿を再構築する必要があります。しかし日本企業は部署名による区分はあれど、その業務がどのような成果責任があり、どのようなスキルを持った人材が担うべきかなどの粒度では可視化できていないのが実情です。

4.BPRを行う望ましい3つのステップ

こからは、どのようにBPRを進めていくかについて、ひとつの望ましいステップを紹介します。

こからは、どのようにBPRを進めていくかについて、ひとつの望ましいステップを紹介します。

外部環境の観点からのアプローチ

BPRを行う企業でありがちな初動が、いきなり現状の業務プロセスをチェックしにいくことです。

望ましいのは現状を確認する前に、戦略レベルの確認を行うことです。

多くの企業は、経営戦略は定期的に見直しているでしょうし、何らかの根拠に基づく戦略であるかと思います。

しかし、経営戦略に「外部視点」が欠けている企業は意外に多いものです。

昨今のブルーオーシャンが存在しないほど、製品・サービスが溢れかえっているマーケットでは、競合との競争が前提となります。

「自社の強み」「自社の狙い」と自社視点だけで経営戦略を策定してしまうと、どこかに落とし穴がある可能性もあります。

従って、経営戦略にまで遡って点検をする際は、マーケティングのフレームワークの活用をおすすめします。例えば「SWOT分析」「5F」「4C」など、より競合視点や顧客価値に立脚した分析手法がおすすめです。

場合によっては上流に遡って議論するプロセスそのものが、企業の戦略を盤石にする価値あるプロセスといえます。

顧客観点からのアプローチ

外部環境と合わせてもう一つ重要となるのが、顧客中心設計で業務を検討することです。

すなわち、マーケティング、営業、カスタマーサービスのあらゆる活動の指針となる共通のペルソナ(製品・サービスの典型的なユーザー像)の定義です。

単に「40代・男性」などという漠然とした言語化ではなく、「どんな企業に勤め、趣味は何で、社内の稟議プロセスはどのようなものか」と、リアルなペルソナを設定するのが、マーケティングのセオリーです。そうすることで、社内の各部署で「顧客は誰か?」がブレなくなります。

マーケティングの古典的な名言で『ドリルを売るな、穴を売れ』というものがあります。サービス提供側はどうしても「ドリルの性能」など機能価値に着眼しがちですが、ペルソナに立脚した戦略では「ドリルを使ってどのような穴を開けたいのか」という顧客価値の視点が徹底できるようになります。

次にペルソナのカスタマージャーニー(顧客が製品・サービスと出会い、購入に至るまでの一連のプロセス)に沿って、各部門の役割や部門業務、成果責任を明確化して職務定義を進めていきます。

重要なのは、従来の業務プロセスは一度忘れて、お客様の行動(ジャーニーマップ)に沿って、組織と業務を再定義する事です。

自社戦力の観点からのアプローチ

次に、顧客体験の最大化を軸にしたマップに対して、各部門が対応する業務を洗い出し俯瞰して見られるフレームワークを策定します。

各部門の業務タスクの優先度に応じて、部門の人材配置を再検討し、場合によっては、顧客体験最大化のバリューチェーンの中で欠けている部門や不足する人材も明らかにしていきます。

前述した通り、多くの日本企業で障壁になるのは、業務の可視化が進んでいない点です。

「課題」という言葉の定義とは、理想と現状のギャップを解消することです。

理想像を描いたのは良いものの、現状の業務が分からないことには、何をどの優先順位で変革すべきかの見通しが立ちません。

その結果、大鉈を振るいすぎて現場に混乱を招いてしまったり、現状が分かる業務だけ部分的に変革してしまったりする事態を招いてしまうのです。

各部門の役割や部門業務、成果責任を明確化した職務定義などを通じて、まずは現状をつまびらかにしていきます。そのうえで、企業目標を達成するための組織体・業務オペレーション・情報システムなどを抜本的に再構築する必要があるのです。

5.BPRを貫く「ジョブ型人事制度」

これまでBPRの理想の進め方を解説してきましたが、この根底にあるのが「ジョブ型人事制度」です。

職務に立脚したジョブ型人事の考え方は、BPRにおける各業務の可視化にはもちろん役に立ちますが、実はその真価を発揮するのが、“人の動きをも変革する”ことにあります。

人事制度は「等級・評価・賃金」が三位一体といわれています。必ず連動しており、整合性が担保されていなくてはなりません。

ジョブ型を基軸とした職務等級は、職務のミッションや職務内容、成果責任等という「職務内容記述書」が、格付けの基本的な考え方になります。

従業員は自業務のミッションを理解し、達成のために奔走します。そのプロセスや成果を職務等級に応じて期ごとに評価を行います。

さらにプロセス(行動評価)や成果(業績評価)の評価結果は、最終的に月例給・賞与・昇給昇格などの賃金・報酬に反映されます。

この一連のプロセスの根本にジョブがあることで、経営にとっても従業員にとっても透明性さ担保され、納得感が高い人事制度運用が実現します。

もちろん、運用性の透明性が上がるだけでなく、そのことで各従業員が「自分の課題を認識する」「次の目標が定まる」という人材開発にも寄与することはいうまでもありません。

よく「ジョブ型人事はドライすぎて日本企業になじまない」と指摘する中小企業の方もいます。確かに職能資格制度には定期昇給の概念があり、「頑張っていれば、給与が上がる」のは、終身雇用を前提とした企業には、従業員に優しい制度かもしれません。

しかし優秀な若手層を中心に、「何を評価されたか分からない」「どういう状態になったら昇格できるか分からない」という不透明さは、モチベーションを維持しにくい要素にもなりかねません。むしろジョブという「基準」があるからこそ、納得して自分の力を発揮しやすくなります。

長い目で、従業員の成長とともに企業を成長させようと思った際に、今後はジョブ型制度の概念は必須といえるのではないでしょうか。